SwitchBotロックのレビューを、OREFOLDERのほうで執筆しました。その記事に載せきれなかった、取り付け方法のフルバージョンをこちらに載せておきます。1つ1つ画像付きで説明していきます。

SwitchBotロックの取り付け

- Step.0アプリのダウンロード

SwitchBot製品を使うにはアプリが必要です。ダウンロードしていなければ、まずはスマホアプリをダウンロードしましょう。

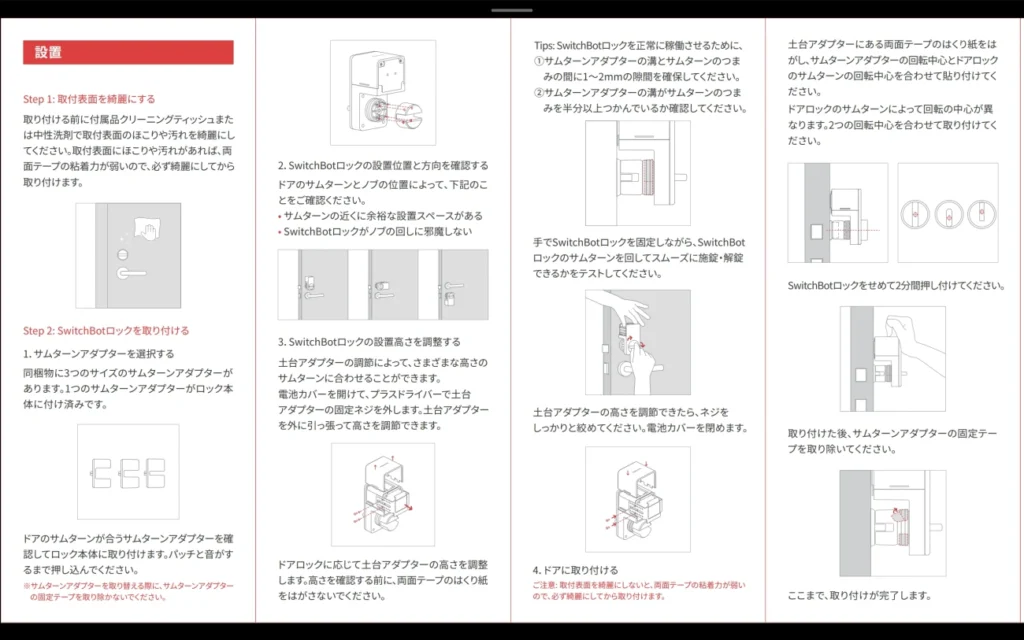

取り付け方法は取扱説明書に書かれています。というか取り付け後の使い方はほとんど載っていません。

- Step.1取り付け位置を確認

貼り付け完了後の様子。白いのが私が作った土台です まず、両面テープを剥がす前に、取り付け予定の場所に取り付けられるかを確認します。片手でSwitchBotロックを固定し、もう片方の手で手動でサムターンを回し、スムーズに回ればOKです。OKなら、取り付ける部分を付属のウェットティッシュで拭き、両面テープを剥がして貼り付けます。このとき、しっかりと接着させるために最低でも2分以上は力を加え続けます。

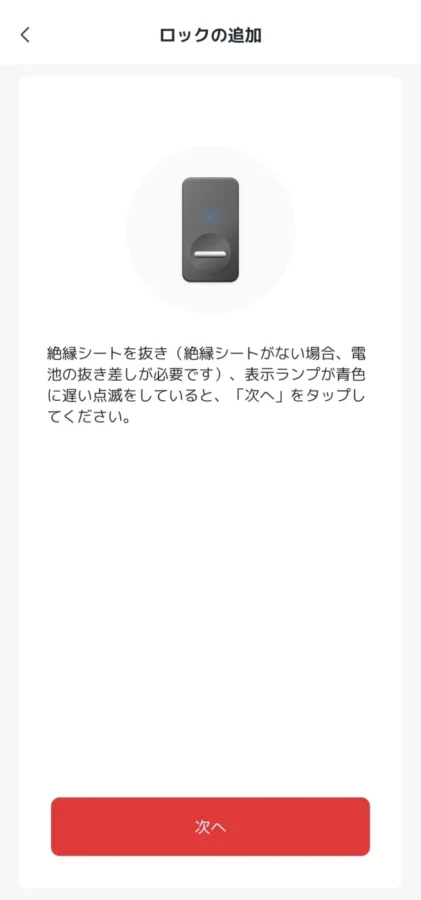

貼り付けできたら、絶縁テープを抜き、通電させます(テープを抜いた後、一旦追加した後に追加をやり直したければ、2つの電池をどちらも一旦取り外せば同じような状態になります。電池は並列につながっているので、片方だけを取り外しても通電し続けてしまい、意味がありません)。

- Step.2絶縁テープを取る

通電すると、音が鳴った後前面のLEDが青く点滅するので、SwitchBotアプリから画面右上の「+」をタップし、新規デバイスの追加画面に移動します。

- Step.3デバイスの追加、ロック名称・部屋設定

周辺のデバイスにロックが表示されるので、タップして先に進めます。名前をつけ、必要ならどの部屋にあるかも設定します。名前などは後からでも変更できます。

- Step.4SwitchBotハブに接続

私の場合、家に既にSwitchBotハブミニがあったので、ロックをハブミニに接続する手順もありました(無くても表示はされる?未確認です)。スキップすることもできますが、あるのなら接続しない手はないでしょう。

接続と言っても難しいことはなく、自宅で使っているハブミニをタップしていくだけで完了します。

- Step.5位置検出のための磁石の取り付け

次に磁石を取り付けます。磁石は取扱説明書にも特に説明が無いため、はじめは「何に使うんだ?」と思っていましたが、ドアがどうなっているか(閉まっているか/開いているか)を検出するために使います。

指示通りの場所に磁石を取り付けます。

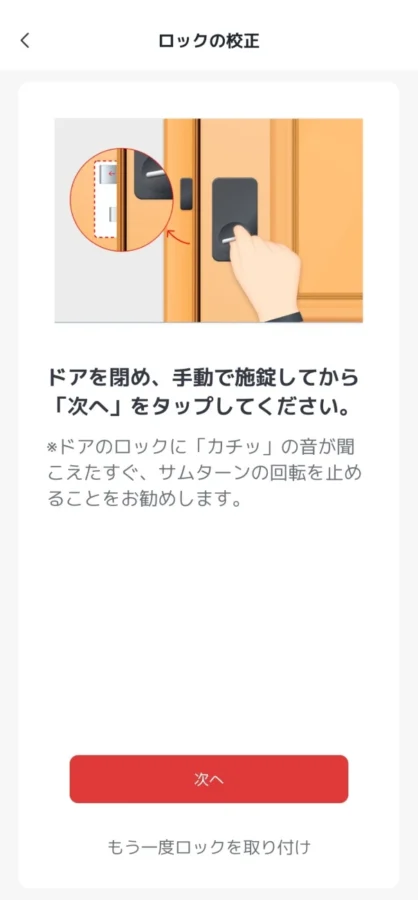

- Step.6校正作業

ここからは校正の作業になります。ドアを閉めた状態で、SwitchBotロックのサムターンを手で回し施錠したり、逆に解錠したりして、ロックに解錠/施錠の位置を記録します。操作しないと[次へ]ボタンがグレーアウトしてタップできないので、それほど迷うことは無いと思います。

注意書きがありますが、解錠/施錠された瞬間の位置で止めて記録させることが重要です。そうしないと、実際には施錠/解錠が完了していても、本製品が「操作完了には角度が足りない」と認識してエラーが出てしまいます。

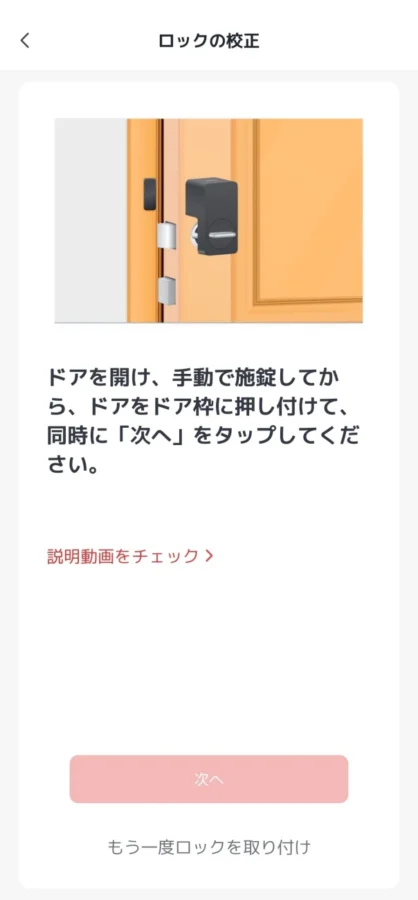

次に、半開きの状態を記録させます。取り付けで1番分かりづらい説明なのがここです。「ドアを開け、手動で施錠してからドアをドア枠に押し付けて、同時に「次へ」をタップしてください」という説明、何がなんだか分かりませんよね…

説明動画を見れば一発で分かるのですが、これは「ドアを開けた状態で鍵を締め、デッドボルトかラッチボルト部分を出したまま、ドアを閉じる」ということです。

デッドボルト部分を出したままドアを閉じ、半開きになったところ デッドボルト(ラッチボルト)部を出したままドアを閉じると、当然引っかかり、隙間があいて半開きになりますが、その状態が正解です。

半開きになったら、その状態で[次へ]をタップします。

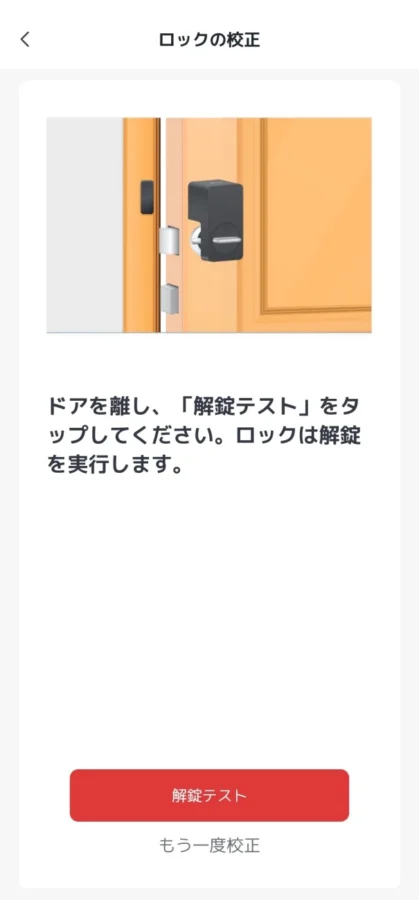

半開きの状態を記録できたら、ドアを押して開いたままにし、SwitchBotロックに解錠させます。解錠できたら、今度はドアを完全に閉じ、SwitchBotロックを使って施錠できるかを確かめます。施錠できたら、校正が完了します。これで追加は終了です。お疲れ様でした。

追加が完了すると、アプリトップ画面にロックが追加されます。